【導入】

「忘れたら、また買えばいいじゃん」 最近、そんな言葉を耳にすることが増えた気がします。 それがもし“傘”だったとしても、なんだか少しだけ寂しさを感じるのは、私が昭和世代だからでしょうか──。

昔の「落とし物」には“人の思い”があった

たとえば、駅に傘を忘れたとします。 昔なら、まず交番や駅員さんに「傘、届いていませんか?」と聞きに行くのが普通でした。 それは、“あの傘”がどこかで見つかるかもしれないという希望でもあり、 “誰かが届けてくれたかもしれない”という信頼でもありました。

自分が拾った側でも、迷わず届けていた。 そこには、「誰かの大事な物かもしれない」という、ちょっとした優しさや気遣いがあった気がします。

今の時代、“物”はここまで軽くなった?

最近では、傘をどこかで失くしたら、 「まあ、コンビニでまた買えばいいや」 「安物だったし、別にいいか」 そんな風に、あまり探さない人が増えてきました。

届ける人も、取りに行く人も減ってきた。

「合理的」と言えばそれまでだけど、 それって本当に“物を大切にする社会”って言えるのかな、って考えてしまうことがあります。

「資源が大事」と言いながら…行動が逆?

どこかで“もったいない精神”は声高に語られているのに、 実際の行動は「また買えばいい」になってしまっている現実。

しかも、たかが傘とはいえ、プラスチックや金属の塊です。 「資源を大切にしよう」と言うわりに、行動がそれに伴っていないんじゃないか?

そう思ったとき、昔の人たちの「交番に届ける」という行動が、 逆にすごく人間的で、丁寧だったのかもしれないと思えてきたんです。

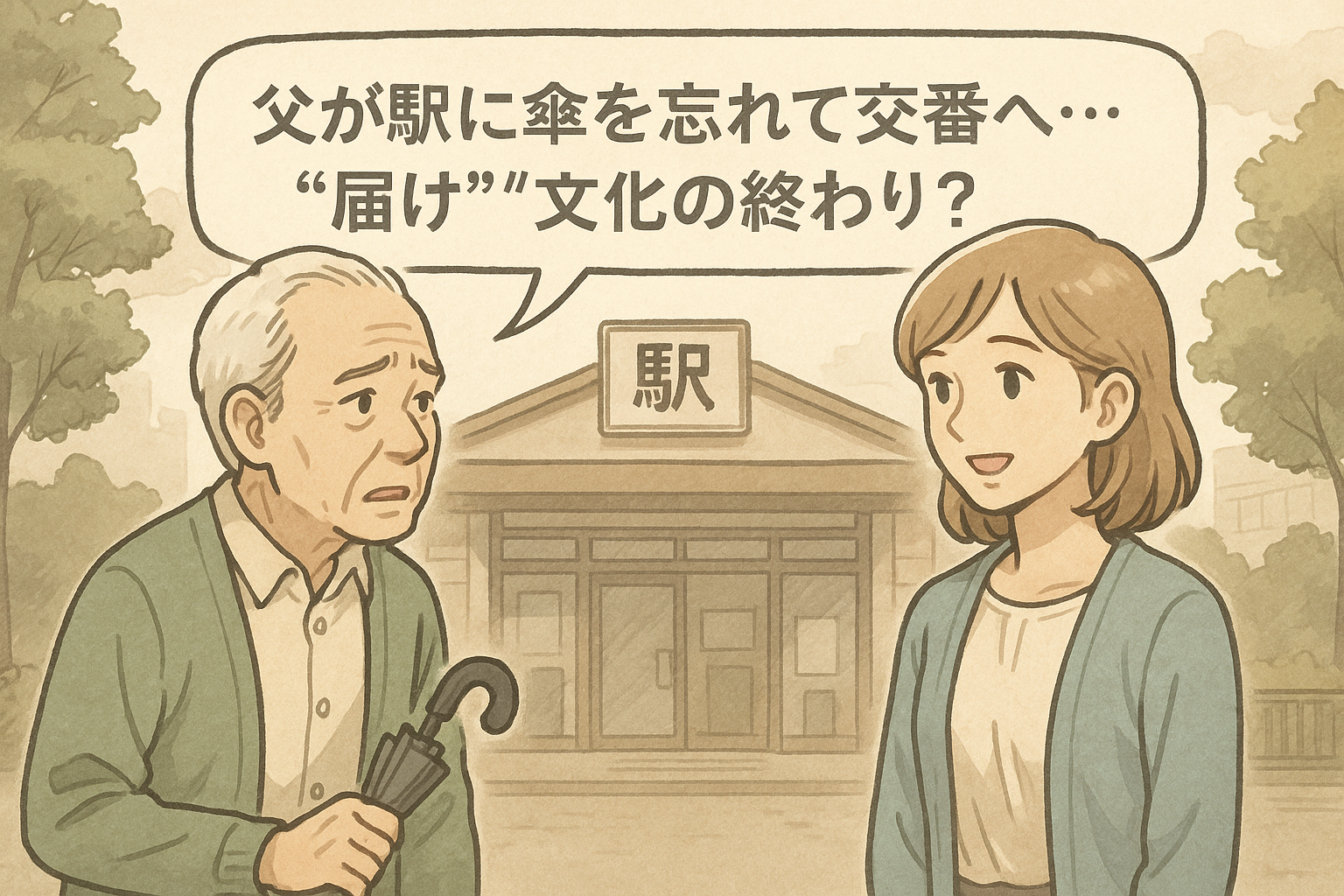

父の姿に、忘れられた“届け文化”を見た

私の父も、駅で傘を忘れたら迷わず交番へ行く人です。 「たぶん誰かが届けてくれとるだろ」と言って。

正直、私もどこかで「もう新しいの買えばいいか」と思ってしまっていたかもしれません。 でも、父が迷わず交番に向かう姿を見たとき、 どこか心がふわっと温かくなりました。

“面倒でも、探す” “拾ったら、届ける”

それって、単なる行動以上に、「人と物との関係の姿勢」なんだなって。

【まとめ】

今の時代、「忘れたら、また買えばいい」が主流かもしれません。 でも、ちょっと立ち止まって考えてみてもいいのかもしれません。

本当にそれでいいのかな? 物に込めた気持ちや、そこにある人の優しさを、 忘れていってはいないかな──って。

交番へ向かう父の背中を見ながら、 ふとそんなことを思ったのでした。

昭和の私、令和の電車に迷い込む!?

👉 切符って、もう売ってないの?戸惑った昭和世代の本音とは

コメント